なぜ事業部門とファンドレイジング部門は、衝突するのか?

ファンドレイジング部門の責任者や担当者の方々など、この10年間広く交流してきたなかで、よくお聞きしたのが「事業部門(プログラムサイド)が寄付集めに協力してくれない」という悩みです。

- キャンペーンを実施しようとしても、現場の了承をとれない

- 寄付者にわかりやすい表現や写真を企画しても、ことごとくNGが出る

- お金が足りないから集めているのに、資金調達が軽視されていないか?

一方、事業側からも「私たちの活動が、ファンドレイジングでは正しく伝わっていない」「資金調達の都合で、活動を制限しないでほしい」といった不満を間接的・直接的にお伺いしたこともありました。

このような事業部門とファンドレイジング部門の衝突は、日本の一部の団体に限らず世界的に共通して起こる現象である。

と知ったのは、海外のファンドレイジング事情を勉強するようになってからでした。

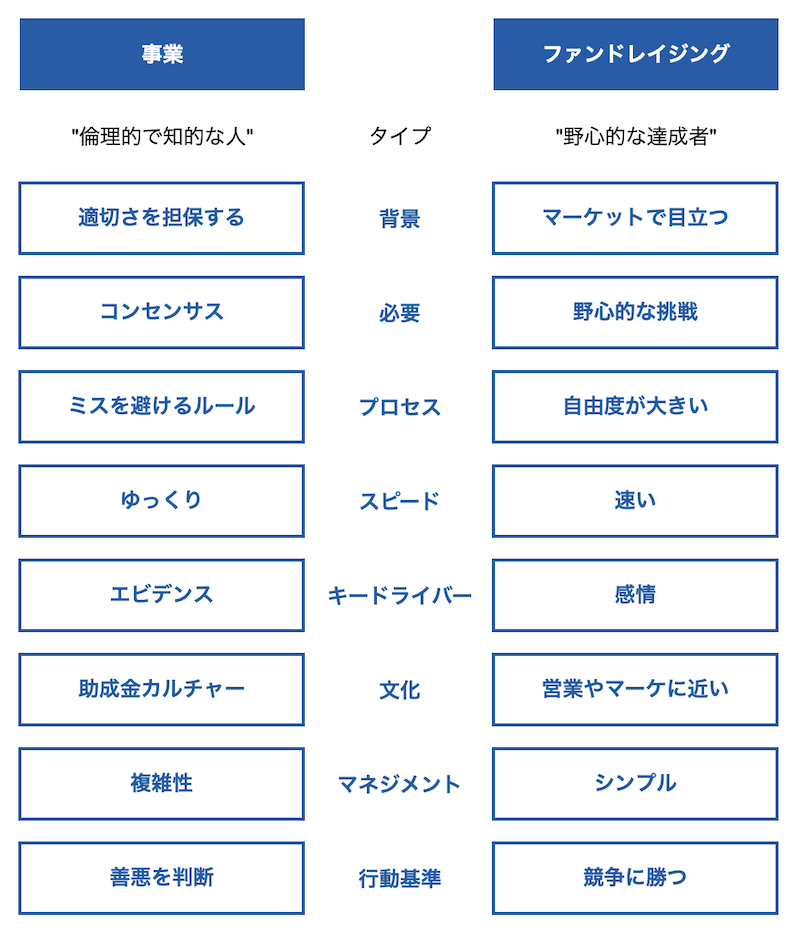

“Fundraising Forum 2023”という豪州で開催されたカンファレンスで聴いた、Alan Clayton氏(英国のファンドレイジング支援会社「Revolutionise」社CEO)による講演、“How to build a high-performing fundraising team”から紹介させていただくと‥

“ファンドレイジング部門は変化する環境のなか、他団体と市場原理のもと競争して、選んでもらわなければなりません。

寄付者の感情に寄り添い応える動きが求められるし、その分金額という数値実績がありマネジメントはシンプル。

チャレンジングな目標に向かい数値達成を重視する、民間企業の営業やマーケティングに近いカルチャー。”

ファンドレイザーは、“野心的な達成者”と称されていました。

“これに対して事業部門は、決められた予算内で物事を執行する“助成金カルチャー”。

感情ではなくエビデンスにもとづき、失敗を避けるプロセスを重視する。

成果や指標は目に見えづらく定性的で、したがってマネジメントは複雑に。

何が正しいか?のコンセンサスをとり、良い悪いで判断していきます。”

文化は役所や学校などと近い文化になり、“倫理的で知的な人”と評されていました。

すなわち、事業部門とファンドレイジング部門では、組織文化が180度異なる構造にあるのです。

※ファンドレイジング側からの見え方というバイアスがかかっているはずですし、起業家マインドを持って動いている組織も人もたくさんいらっしゃるはずです。

※また事業収入を確保している部門は同じくマーケットにさらされますし、サービス提供におけるお金とは別の市場のなかで、変化を求められる部分もあると思います。

もちろん両者は優劣や良い悪いではないですが、フレームワークを当てはめると、現実に起こる事象を理解しやすいでしょう。

このような違いを踏まえずに、事業部門からの要請を優先し続けたり、ファンドレイジングの実情に合わない経営判断がされると、どうなるでしょう?

海外のファンドレイザー2,700人余りを対象にした調査(Sargeant & Edworthy, What Makes Fundraisers Tick?, 2022)によると、ファンドレイザーの離職の原因として最も大きいのは、“専門性を理解せずに的外れな指図をされる”ことだといいます。

ファンドレイザーを疲弊させる原因として、「自らの仕事が、正当に評価されてない」「理事会や経営層(シニアマネジメント)から、サポートを受けられていない」「プロフェッショナルとしての意見が、尊重されていない」、などが挙げられていました。

それらがファンドレイザーのモチベーションを下げ、離職へと追い込むと評されていました。

調査は欧米の団体を中心としたものでしたが、日本でも「あるある!」と身に覚えのある方は、少なからずいらっしゃるのではないでしょうか?

組織の“分断”と職員の離職を防ぐ、現場レベルの知恵

では何をすればよいのか?確たる解があるわけではないですが、国内の非営利組織の経営者やファンドレイジング責任者、またご担当者とお話しするなかで、大きく3つのアプローチがあるのではと考えています。

①支援地の訪問や、現場スタッフとの交流

1つ目は、ファンドレイジング側が事業への理解を深めること。

「相手に理解してもらう」には、まずは自分たちが「相手を理解する」ことからです。

もちろん「組織全体での合宿や研修」や「異動や兼務などの人事交流」といった人事や組織開発の文脈での取り組みも大切ですが、ファンドレイザーが大事にしたいのは、「一次情報に触れる」ことです。

- 支援地を訪問する

- 受益者や現場スタッフと話す

- ご寄付で購入できたモノに触る

現地現物を五感で感じると、活動の意義をより理解できますし、事業部門の仕事に敬意も湧くでしょう。

その先にいる受益者を思い描きながら、「この人たちのために頑張る」というモチベーションや、「これを伝えたら響くはず!」とインスピレーションを得ることもあるはずです。

先ほどのClayton氏による調査でも、ファンドレイザーの動機づけになる要素の上位に、「社会課題とつながっていると感じられる」「その解決にインパクトを出せていると感じる」が挙がっていました。

ちなみに私自身も、NPO法人に所属して東北復興支援の事業に携わっていたとき、被災地を何度か訪ねました。

ふるさとの復興のため頑張る高校生の想いに触れたことが、「苦しいなかでも頑張ろう」という動機づけや、「寄付者さんに伝えたい」という企画・クリエイティブの原動力となったのを覚えています。

②寄付者の想いを、事業側に届ける

2つ目の工夫が、事業側のスタッフに寄付者の声を届けることです。

- ご支援者向けイベントに参加

- 活動現場への見学の受け入れ

- 高額寄付者との打合せに同席

といった形で、寄付者への報告に事業側のスタッフにも関わってもらい、寄付者の声に触れてもらいましょう。

自分たちの活動を応援してくれている人がいることは励みになりますし、参加後の事業部門のスタッフからの反応はおおよそポジティブです。

寄付者を人数や金額といった“数字”ではなく、お名前や人となりなど手触り感をもって感じてもらうと、見え方も変わってくるようです。

もちろん「忙しくて対応できない」といった回答が、事業部門から返ってくることもあるでしょう。

その場合は、たとえば“寄付申込時の応援メッセージを、毎月まとめて事業部門にも共有する”といった小さな工夫から始めてみましょう。

組織運営においては意見の衝突や人間関係の揉め事は不可避ですが、先ほどの調査で「ファンドレイザーが経験した対立」として上位に挙げられていたのは、意外にも上司や同僚、チームメンバー内での不和ではありませんでした。

「ファンドレイジングをどうすべきか?について、他のチームと意見が一致しない」

「支援を訴求するメッセージの表現について、論争になる」

「プロとしてベストと思えない施策に、取り組むように期待される」

「他のチームのメンバーとの意見の衝突」

といったように、チーム外でのすれ違いを思い浮かべやすい項目が並んでいました。

事業部門のスタッフにも、さまざまな想いを持つ方々に支えてもらっていることを、当たり前と思わず肌で感じてもらう。

そして寄付者の視点を理解してもらうことで、組織のなかでのファンドレイジングの位置付けが、だんだんと変わってくるはずです。

③組織を超えた交流と自己研鑽の機会

3つ目は、研修やカンファレンスなどへの参加です。

民間企業の場合、営業やマーケティングなど収益部門は、成果をボーナスという形で報いられやすいですが、非営利団体の特性上、金銭的なインセンティブは難しいことが多いです。

そこで団体の費用で、プロフェッショナルとしての自己研鑽の機会を用意することで、優秀な人材の離職を食い止めやすくなる。

と、Clayton氏の講演では話されていました。

知識を得るだけではなく、横のつながりを作れると、さらに有効でしょう。

ファンドレイザーはNPOで少数派になりがちな職種なので、孤立感も抱きがち。

そこで他の団体のファンドレイザーと交流したり、カンファレンスなど学びの場に出たりして仲間ができると、

- 「悩んでるのは私たちだけではない」とほっとする

- お互いの事例をシェアして刺激を受ける

- プロフェッショナル同士で高め合う関係を作れる

といった事象が起こりやすいようです。

私自身も民間企業からNPOに転職して何もわからないとき、いくつかの団体さんに教えてもらい助けてもらいました。

現在はコンサルタントとして多くの団体とお付き合いがあるので、ヒアリングや情報交換などの機会をおつなぎしてきましたし、ファンドレイザーのコミュニティを作ろうとも取り組んでいます。

資金調達が軽視されない文化を、経営者が育む

ファンドレイジング部門の責任者や担当者が現場レベルで工夫できることを、これまで紹介してきました。

ただし、組織づくりのうえでやはり大事なのは、経営者のコミットです。

海外のウェビナーで寄付収入を大きく伸ばしたリーダーの時間の使い方を調べた研究結果が紹介されていました。

それによると、経営者はファンドレイジングに直接的にはあまり多くの時間を割いてなかったそうです。ただし、

- 事業部門に当事者意識を持ってもらう

- 理事会のコミットを引き出す

など「組織を“Fundraisable”にすべく、自らの時間の50%超を使っていた」と明らかになりました。

裏返すと、資金調達は「誰かがやってくれる仕事」と脇に置かれたり、ファンドレイザーの職務が軽視されていると、いくらファンドレイジング部門が実務だけ頑張っても数字は伸びづらいものです。

受益者だけではなく寄付者も大切にする、“Philanthropic Culture(=この文脈では「寄付者を大切にする組織文化」)”をつくるのが、経営の重要な役割ということです。

受益者と寄付者にバランス良く貢献する、“両輪経営”

受益者負担が難しい事業をする非営利組織は、受益者と資金提供者の両方に貢献する、すなわち”Two Side Business”(※「両輪経営」と暫定的に訳しました)への取り組みが求められる、と言われます。

もちろん受益者が大切であることは前提ですし、多くの非営利組織が受益者のためにミッションに掲げ、現場でも活動していることでしょう。

経営者にも、受益者のための活動をしたくて創業した方や、事業部門の出身が多いので、大切にされる力学が必然的に働きます。

しかし、それらの活動を支える資金提供者の存在も、より良い社会を創っていくために、同じように大切なものでもあるはずです。

したがって非営利組織の経営者の大事な役割の1つは、ファンドレイジング部門が誇りをもって仕事に取り組める、ファンドレイザーがプロフェッショナルとして正当に評価されるようにすること。

少なくとも、資金調達が軽視されない組織文化をつくること、と言えるかもしれません。

ある非営利組織では、「部門の活動の費用や受益者に届けられている支援、あるいは職員の給与が、原資としてどこから出ているか?を、折りに触れて経営層が共有している」と話していました。

創業期は手弁当やボランティアが当たり前だった組織も、大きくなるにつれ「お金を使って活動できる」のを当たり前と感じるスタッフが、増えていきがちです。

また別の団体では団体内の年次イベントで、ファンドレイジング部門が目標を大きく上回る成果を残した年度に「最も活躍したチーム」として表彰されていました。

私自身もNPOに職員として在籍した時にチームが表彰を受けたことがあり、普段は日が当たりづらい立場にあるので、メンバーのモチベーション向上に有効に働いていた手応えがありました。

このように寄付型の組織を長期的に発展させてきた経営者は、さまざまな立場や志向の狭間で苦労しながらも、部門間のバランスを上手にとられている印象です。

財源と組織づくりは、表裏一体

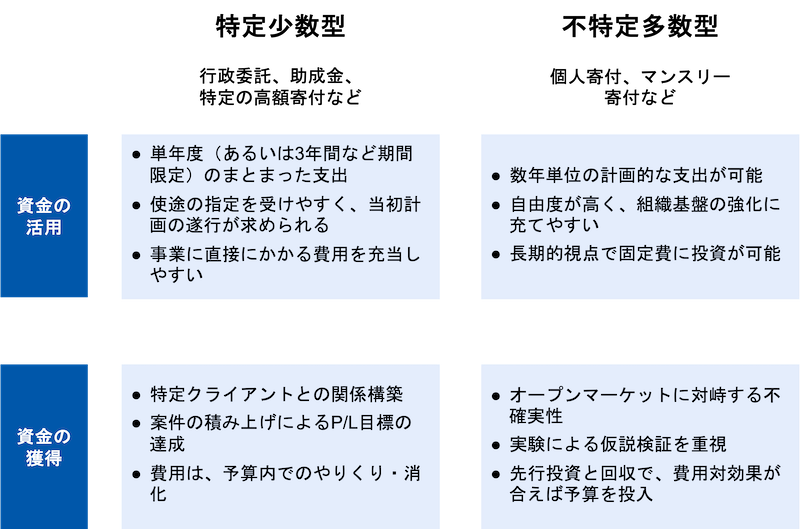

このような組織の舵取りは、事業の性質や財源の構成比によってはフィットしづらいかもしれません。

組織の変化には痛みが伴いがちなので、全ての団体が志向していくべきとは思いません。

特に、助成金や行政委託をメインとしてきた組織で寄付収入を伸ばしていこうとするときに、カルチャー・ギャップに苦戦する場合があるようです。

寄付収入を成長させ、さらに寄付者層を広げて使途指定のない資金を得られれば、長期的視点で事業や組織に投資できるようになります。

一方、このように自由度の高い資金を手に入れるには、それにフィットした組織文化づくりも同時に求められます。

それらを踏まえたうえで本稿が、団体に合った財源と組織づくりを考えるうえでの一助になることを願っております。