“1人ファンドレイザー”から、いかにチームを作ったか?

私が前職のNPO法人でファンドレイジングに初めて携わった時は、「1人チーム」からのスタートでした。

民間企業から転職した当初は、前任者の引き継ぎのタイミングということもあり、最初の仕事は「マンスリーサポーターのクレジットカード更新を、メールや電話で依頼する」こと。

その後も、「WEBサイトやSNSで寄付キャンペーンを呼びかける」「寄付者からの問合せにメールで返信する」など雑多な業務を、インターン生の手を借りながら、職員としてはほぼ1人で当初は管轄していました。

とは言っても、領収書の発行やデータベースへの登録、寄付者へのお礼状の郵送などは、管理部門のスタッフが担当。

また活動拠点での広報・SNS発信や事業指定の大口寄付などは、事業部門のスタッフが兼務で担うなど、他部門と協力しながら分担していました。

寄付収入が伸び、また継続しそうな見通しも持てたので、6ヶ月後には人員を徐々に増強することに。

問合せ対応や入金管理などの事務作業を担当するスタッフを採用でき、ルーティンの対応を任せていきました。

続いて、民間企業で営業の経験のあるスタッフが入職し、高額な寄付をいただく企業や個人の対応窓口も担ってもらえるようになりました。

新規の寄付を呼びかけるSNSや広告、既存の寄付者さんにメールや郵送などで継続を依頼するマーケティングの機能は、最後まで実務も持っていました。

広報やプロモーションなど職務経験のあるスタッフを採用できたのを機に、そちらの業務も担当者に引き継ぎ。

3年後に責任者を退任した時には、寄付額は3億円以上に。(災害支援の基金の事務局の調達した寄付額も含む)

最終的には職員6人と派遣職員やインターン生が所属する、チームになりました。

ファンドレイジングの組織編成と役割分担のキホン

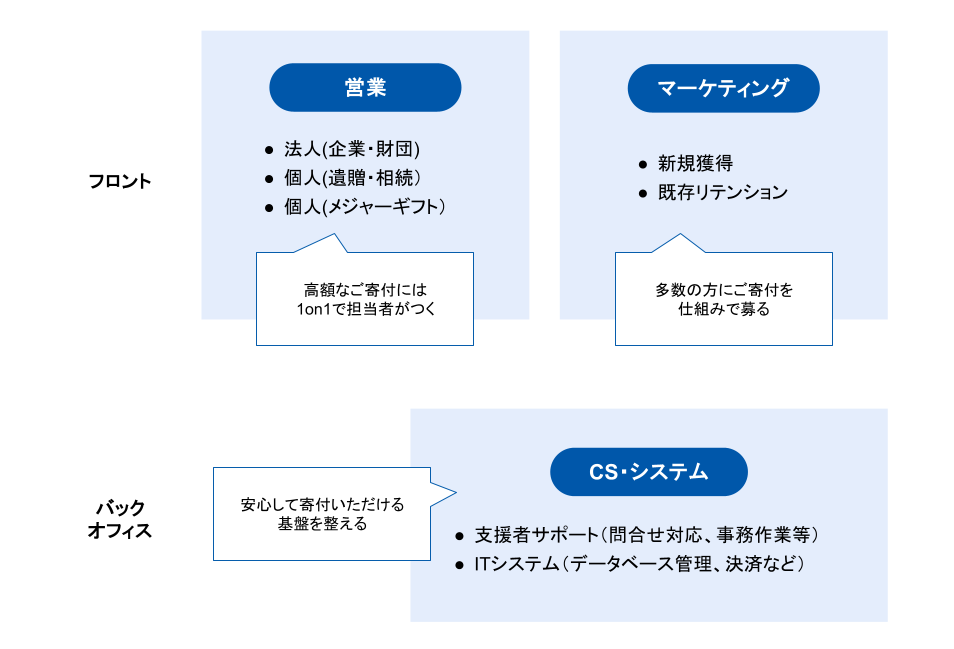

ファンドレイジングは、企業でいうと営業からマーケティングなど、いわゆる“フロント”の役割はもちろん、ITシステムや事務管理などバックオフィスの機能までが含まれます。

さらにマネジメント・スタッフは、人事や財務などさまざまな専門性が必要とされる「総合格闘技」にたとえられることも。

したがってファンドレイジングの部門がどのようなチーム構成やご担当者の役割分担をしているか?は団体によって異なりますが、一定の共通性はあるようです。

3人以上になった時

スタッフが3-5人など小規模な組織では兼務も多いですし、明確な分業体制がとられていないこともあるかもしれません。

そんななかでも、さまざまの組織のお話を聞いたり、採用募集を定点観測したりしているなかでは、

- 高額寄付者:法人や遺贈など高額寄付者との対応窓口(企業でいう営業)

- 寄付募集:マンスリーやクラウドファンディングなど寄付募集(マーケティング)

- 支援者サポート:問合せ対応や領収書発行など(CS・システム)

といった区分けをとっている団体が多いのではないでしょうか?

対人コミュニケーション能力や行動力に優れた方が「営業」の役割を、企画力・発信力やタスク遂行能力の高い方が「マーケティング」あるいは「CS・システム」の管理を担う場合が多く見られます。

そのうえで、問合せ対応や領収書発行など「CS・システム」の具体的な業務は、パートタイムや派遣職員の方なども合わせて、体制を整えていきます。

10人以上になった時

さらに寄付額が伸びて5人から10人、そして15人と人員が増えるにつれ、プログラムごとの専門性も必要とされる局面も増えてきます。

法人寄付や助成金、あるいは遺贈寄付や個人メジャーギフトなど、プログラム別に担当者あるいはチームが分かれていくでしょう。

また事業が1つから2つ3つと増えてくると、寄付募集で発信するコンテンツも異なってきます。

そこで複数の事業を抱える組織では、事業ごとに担当者を置くことも。

事業部側にも窓口を置き、受益者のストーリーや写真など現地からの素材収集や、寄付者さんが支援地を訪問した時のアテンドなどを担当する場合もあります。

その他にも個人寄付では、新規ドナーの獲得と既存ドナーのフォローに担当者が分かれる場合や、高額寄付者でも金額帯によってアプローチや担当者を分ける場合もあります。団体によってチームや担当者の分け方は異なりますが、組織としての優先順位やスタッフの適性・志向に合わせて、複数の軸のいずれかによって分類しながら、チーム編成をしていくのが実情です。

“サイロ化”を防ぎ、変化に適応できる組織を作れるか?

このように規模の拡大とともに、プログラムや機能ごとに専門化するのが、伝統的なファンドレイジングの方法でした。

分業によって効率性は高まりますが、チームが分かれ役割分担が進んでいくと、非営利組織でさえセクショナリズムに陥り、変化が求められても動きが遅くなるのは避けられません。

「組織の“サイロ化”(“タコツボ化”)をどう防げばよいか?」

2024年秋に私が訪れた欧州最大のファンドレイジングカンファレンス、「IFC2024」でもこの点について多くのセッションで言及され、大規模なNGOがそれぞれの取り組みを発表していました。

例えば、ファンドレイジング専門のコンサルティングや人材紹介で国際的に名高いDaryl Upsall社は、“Global Fundraising Trends & Insights”のセッションの中で成長を続ける世界のトップ組織の特徴を紹介。

サイロに陥らず「統合的に目標に向かえる組織を作る」ことを、成長を続ける組織の特徴の一つとして挙げていました。

また、ユニセフの英国支部も、コロナ禍での寄付収入の成長と停滞のなか戦略を策定する際に、“各部門の計画を集約して経営陣が決める”、“目標からウォーターフォール式で落とす”方法だと、固定的・内向きで変化の早い時代についていけない、という問題意識を共有。

“Shifting to Open Strategies”のセッションの中で、準備過程を全て公開して、策定プロセスに職員を巻き込んで戦略を作っていった事例を公開していましたが、そこでは「サイロではなく、部門同士が協力して動いていく重要性」が強調されていました。

それでは、なぜ「サイロを防ぐこと」が、重要になってきているのか?それはファンドレイジングをめぐるマーケットや戦略が変化していることも背景にあります。詳しくは、また機会を改めてお伝えしたいですが、近年成長している遺贈寄付を例にとりましょう。

豪州とニュージーランドの43団体の調査(“The Benchmarking Project – Highlights from The Essentials Report 2023” ※会員限定記事)によると、遺贈寄付をしてくださったドナーのうち、生前に団体に寄付をされていた方を調べると、最終の寄付日から遺贈まで、平均して4.5年間が経過しているそうです。

ご自身の最期が迫ってくると意識すると、“終活”に代表されるように、寄付先を整理する高齢者もいらっしゃいます。

そこで最終の支援から1年や2年など一定期間が経過すると“離脱”と分類して、既存ドナー向けのダイレクトメール(DM)や会報誌など郵送するリストからは、除外する運用をしている団体も多いはずです。

「DMの費用対効果を最大化する」という、その担当者が担う目標達成には、もちろん合理的な判断でしょう。

しかし、本来なら遺贈の見込みドナーとなる方々とのコミュニケーション機会を失うことにもつながります。

各部門や担当者が個別最適を追い求めることによって、組織の全体最適が実現されないこともあるのです。

“ドナー中心”が、サイロを打ち破る鍵

このように長期間のお付き合いのなか、ドナー一人ひとりのLTV(生涯寄付額)を最大化する。

そのために部門や担当者間で連携して、部分最適に陥らない良い寄付体験を届ける。

それらを実現するためのキーとして取り上げられていたのが、チャネルや施策単位ではなく、寄付者を中心に据えた考え方でした。

事例①:寄付者別の組織に再編して、データを追う

前述の「IFC2024」で、ある世界的な国際NGOの米国支部で、新しく就任したファンドレイジング責任者が、組織改革をした事例を教えてもらいました。

就任後に彼女が違和感を抱いたのは、スタッフの会話が団体内の調整や事業部門の動向など組織の話ばかりで、寄付者を見ていないように感じられたこと。

そこで従来はチャネル別に分業していた組織を、マスドナー(年間10万円以下など)やミドルドナー(年間10-300万円など)、メジャードナー(年間300万円以上など)といった寄付者別に再編したそうです。

寄付者のリピート率や金額の推移などデータで直視してもらい、「なぜご支援をやめるのか?」「どうすれば継続くださるか?」に向き合い、目標の達成を目指してもらったことで、寄付額が伸びていったそうです。

事例②:チャネル別の費用対効果の最適化だけでは、通用しない

セーブ・ザ・チルドレンでは、欧州や米国、アジアなど多くの国でマンスリーサポーターを基軸に成長してきましたが、コロナ禍後のインフレ等で新規獲得の効率が停滞。

さらに、GoogleやMetaなどプラットフォームへの規制によって、デジタル広告のコンバージョンを計測しづらくなったことを受け、従来の「チャネルごとに個別の費用対効果を出して、その最適化を求める」手法が通用しづらくなってきたそうです。

そこで、テレビやFace to Face、デジタルなど部門ごとに分かれて成績を追っていたチームが、チャネルをまたいで連携しながらマーケティングを推進できるように、部門別の目標設定や役割を見直し。

さらに初めて寄付くださった方々のなかから、「ミドルドナーを育てていく」最終的には「遺贈寄付につながるジャーニーを描ける」など部門間での協力を促進していく方針に、手応えを抱いている旨も話されていました。

(IFC2024のセッション“Building a Holistic Fundraising Roadmap”より)

事例として挙げた大規模な国際協力NGOのように、個人寄付が主体の団体では、寄付者数やリピート率、新規ドナーの獲得単価などがKPIにブレイクダウンされ、各部門に目標として割り振られています。

新規獲得ならテレビ(DRTV)やFace to Face、デジタル、既存向けならテレマーケティングやDM、メールなどチャネル別に施策が分かれて、それぞれのチームが外部のエージェンシーとも連携しながら、個別に施策を進行していく。

ある意味「わかりやすい」仕組みなのですが、それが逆に、寄付マーケットや寄付者の行動など時代の変化についていく足かせになってきている。

そこで、統合的にマーケティングを推進するために、寄付者の視点でコミュニケーションや施策一つひとつを見直していく。

そのためにチーム横断での連携を、より重視するようになってきている。

というのが、私がキャッチアップした大きな流れです。

日本の非営利セクターの文脈を踏まえ、できること

これまで世界的なNGOを中心とした事例を紹介しましたが、このような“サイロ”は、海外の大規模な組織に特有な現象なのでしょうか?

そうではないと、私は考えています。

3-7人程度までの小規模なチームでも、仕組みが安定して業務が固定化すると、「これはうちの仕事ではない」といった会話を耳にしたり、「隣のチームのしている仕事を知らない」といった事象まで起こりがちです。

「この業務はどうこなすか?」「どの部署の担当か?」と組織内部に目がいきがちで、「寄付者さんがどう感じるか?」「もっと支援いただくには?」といった外部に焦点を合わせ考えることが日常のなかで減っていくのです。

寄付者さんが“置き去り”にされないために、どうすればよいか?

海外発のフレームワークと最新動向、そして日本の非営利セクターの文脈を踏まえて取り組めるとよいことを、私なりに考えましたので、最後に紹介させてください。

数字

まずは基本からですが、年間の寄付額や人数などを全員が把握することです。ダッシュボードなどにして一覧できるようにしたり、月次の会議で確認するなどできると、内部ではなく外部、プロセスではなく成果への意識が高まりやすいでしょう。(企業では当たり前ですが、非営利団体だと意外にできていないことかもしれません。)

そのうえで、寄付者さんがどれだけの割合で、年度ごとに継続してくださっているか?の推移率を出すこと。

さらにお一人おひとりのLTV(生涯寄付額)を5-10年単位で出すことなど、寄付者に焦点を当ててデータで動きを追っていくと、継続して支援してもらうためには?という方向に思考が向きやすくなるはずです。

(参考:「マンスリーサポーターの“投資対効果”を考えるうえで不可欠な、「LTV」という指標とは?」)

人事

それぞれのスタッフがご自身の業務で完結せずに、異なる部門の仕事を経験したり、他の団体のやり方を理解したりすると、思考が内向きになるのを回避しやすくなります。

部門間での交流のための会議やイベント、あるいはチーム横断型プロジェクトなどの人事的な施策がそれにあたります。

あるいは、ジョブローテーションや兼務などによっても、別の視点を得て、自らの業務を捉え直し、全体感を抱けるようになった実例も目にしてきました。

さらには、他団体と交流やイベント等での登壇、兼業やプロボノなどで“他流試合”の経験を積むことで、自団体の当たり前がそうではないことに気づくのも有用でしょう。

文化

最後に大切なのは、寄付者さんの気持ちをいかに理解できるか?です。

お一人ひとりの生の声に個別に、またはイベント等で耳を傾けること、さらにはメールや会報誌などで業務として発信することで、寄付者さんの視点から自団体を捉えやすくなります。

(参考:「どんな人が、なぜ寄付くださるのか?」ファンドレイジングの成果に直結する、ドナーインタビュー入門」)

“Walk in your donor’s shoes”(寄付者の靴を履いて歩く)といって、寄付者さんの視点からファンドレイジングの活動を見ることの大切さを、海外のファンドレイザーが強調するのをたびたび耳にしました。

その意味で、ご自身が個人として寄付者の立場に立つこと、すなわち共感した団体に寄付をすることや、そのコミュニケーションでの学びをシェアすることも、きっと有効です。

組織モデルは、ファンドレイジング戦略やそれにもとづく業務モデル、団体のカルチャーとも相互依存するので、どのような組織にも共通する最適な答えがある訳ではありません。非営利セクター特有の要素が加わり変数も増え、企業の組織論と比較しても、難易度がより高い印象です。

あなたの組織の資金調達を最も有効に推進できる、組織体制は?

規模が大きくなっても、寄付者さんの気持ちに寄り添ったコミュニケーションを続けるためには?

といった重要かつ難しい問いに心を砕かれる際の、少しでも参考になれば嬉しく思っています。

.png)